قصص تُحكى

في الطفيلة:

الوديان لها ذاكرة.. والرياح تتكلم.. والينابيع شافية

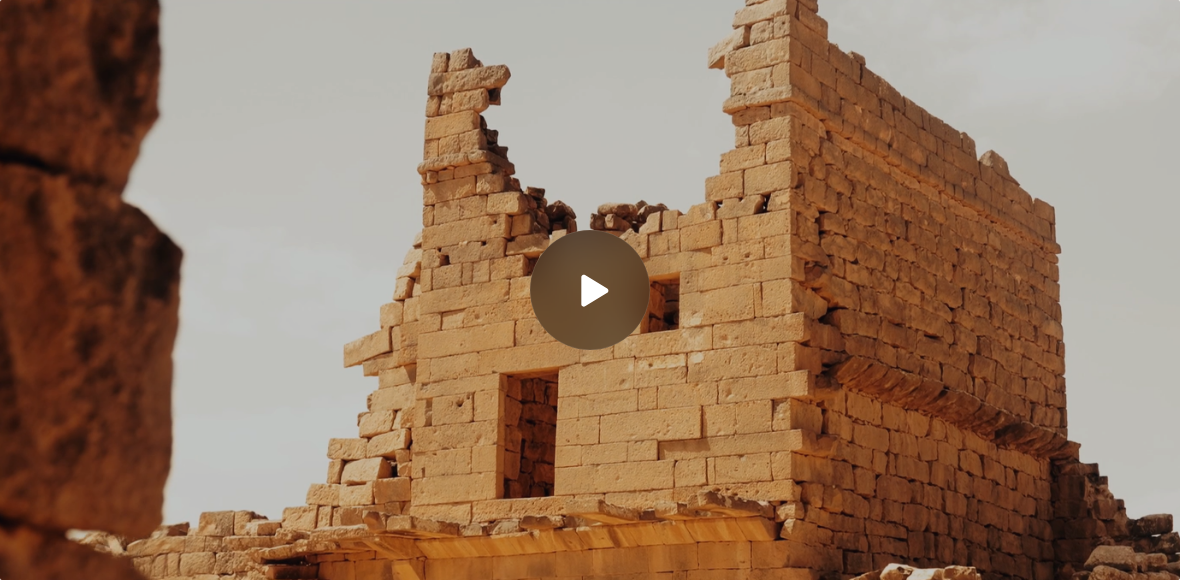

لا تزال وديان الطفيلة التي حفرتها الرياح تتذكر جيدًا خطوات الحضارات التي مرت من هنا، ففي زوايا الكهوف الخافتة تهمس شظايا الصوان بحكايات الصيادين من العصر الحجري القديم. ثم تتردد أصداء مملكة ماضية من أعلى منحدرات الحجر الرملي حيث بنى الأدوميون بروحهم النارية، مدينة سموها "توفل".

في الطرقات بين السلع والحسا وبصيرا وغرندل سارت الألوية الرومانية بإيقاعها المنضبط عبر الطفيلة تاركة وراءها أثرًا من حكمها سرعان ما خبت عندما استسلمت الرمال لرياح الصحراء، حاملة همسات فرسان الغساسنة، حلفاء البيزنطيين القساة.

في وديان الطفيلة، تتردد الأسئلة: من الذي صعد أبراج المراقبة في قلعة السلع الشاهقة، ناظرًا إلى المدى؟ من الذي صلى في الكنيسة البيزنطية في بصيرا؟ من هؤلاء الذين سكنوا قصر اللعبان، وتسامروا في كاترينا والتوانة؟ من تحت أي دفء تتدفق ينابيع عفرا الشافية؟

عاشت هذه الأرض فجرًا جديدًا تلو الآخر، حقبة بعد حقبة، أخذت من كل منها أثرًا وزيادة. لا أوضح من تاريخ هذه المدينة الذي يمكن قراءته في جدران مبانيها، في وسطها التراثي، في مساجدها التي انتثرت مثل زهور في الصحراء بعد العصر الإسلامي، وأينعت في قلب الطفيلة.

مع كل أذان يرفع، يعرف أهل الطفيلة جيًدا قصة دخول الإسلام إلى مدينتهم، التي شهدت استشهاد الصحابي الحارث بن عمير، مبعوث النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى الغساسنة، والذي كان في طريقه إلى ملك بصرى، قبل أن يتعرض للغدر ويقتل. هذه الحادثة تبعتها معركة مؤتة الشهيرة في الكرك المجاورة، وتبعها أيضا دعوة أهل الطفيلة إلى الإسلام، والتي لاقت صدى وقبولاً سريعًا.

تضم الطفيلة أضرحة عدد آخر من صحابة النبي عليه السلام، من بينهم جابر الأنصاري، وكعب الغفاري، وغيرهم. تقف الأضرحة هذه شاهدًا على بطولة أهل المدينة، ومحبتهم لوطنهم، كما يقف سهل حد الدقيق سجلًا لبطولة قبائل الطفيلة في معاركهم جنبًا إلى جنب مع الهاشميين في ثورة العرب الكبرى، وشاهدًا على حكمة أبناءها أمثال الشيخ ذياب العوران، والد الشيوخ، ومهندس ثورة الطفيلة.

في وسط الطفيلة التراثي توجد الأجوبة: همسات الماضي تختلط بطموحات طلاب الجامعة.. البيوت القديمة تروي قصص سكانها، والجدران تحمل الروح الدائمة لأصحاب النفوس الكبيرة، والرياح ما تزال تنحت عمالقة من الحجر الرملي، وتحكي عن الذين مروا من هنا ومضوا، والذين تشبثوا بالأرض وبقوا.

عندما يكون مجرد النوم.. معجزة!

مقام أصحاب الكهف.. حيث توقف الزمن

عبر حجارة الرجيب العتيقة، تهمس الريح بمزيد من الأسرار، وتتعالى حول قرية تحجبها ظلال الزمن. هنا، شرق العاصمة عمان، تقف الرهبة على باب مقام أصحاب الكهف، حيث النوم كان المعجزة.

قبل عشرين قرنًا من الزمان، لعب هذا الكهف دورًا بطوليًّا في قصة خُلِدّت للأبد. فلقد كان مأوى للفتية الصالحين، الذين فروا من طغيان قومهم، ولجأوا إلى رحمة ربهم الواحد، وتوسطوا المغارة الصخرية الباردة، وقلوبهم دافئة بالإيمان والعزيمة.

وأنت تقف أمام المدخل القديم، تأكد أن تنظر بعينيك إلى السماء، باحثًا عن الشمس التي كانت أيضًا إحدى أبطال القصة، حيث داومت على تتبع ظل النائمين من اليمين إلى اليسار عبر مدخل الكهف، وحافظت على أجسامهم في سباتهم الذي دام أكثر من 300 سنة، وكأن الزمن توقف عندهم.

لكن أمام المقابر السبع داخل الكهف، تعتريك رهبة حقيقية، تجعل زيارتك للمكان تجربة إيمانية وليست مجرد رحلة سياحية، فهي بمثابة تذكير بالتدخل الإلهي الذي حسم مصير الفتية، إذ حولتهم كلمة من الله، إلى شهادات حية على قدرته. كانت أجسادهم، التي لم يمسها السوء، تحمل أرواحا تحلم بمستقبل خالٍ من الاضطهاد، مستقبل مخفي داخل حضن الكهف البارد.

وعند عبورك العتبة الترابية، يجتاحك شعور عميق بالروعة والعجب. كيف يكون الاستيقاظ من نوم دام قرونًا؟ هل كانت حقًا صحوة أم مجرد مقدمة لسبات أبدي جديد إلى يوم القيامة؟ وكيف يمكن أن تكون الحياة بالنسبة لهؤلاء الفتية بعد كل هذه السنين الطويلة؟

وبعد ذلك، تومض صورة في عقلك: يستيقظ الشبان وكلبهم المخلص، ليجدوا عالماً قد تحول، إذ رحل الطغيان، وحلَّ محله جيل يسترشد بالإيمان. لكن كيف لمن نام 300 عام أن يعرف ماذا تغير؟ وكيف له أن يميز بين الحلم والحقيقة؟ فكثير من الناس يستغرقون في اليقظة أكثر من الحلم، ويتمنون أن يتوقف الزمن ولو للحظة.

في منطقة الرجيب، تملأ الأسرار والقصص الهواء. لا يمكنك التجول في هذه الطرقات المقدسة دون أن تتخيل دفء رحلة الفتية والولاء المطلق لكلبهم الرفيق، وعند خروجك من الكهف، يستقر في داخلك شوق، ورغبة في العودة.

ذلك أنه داخل هذه الجدران، كان هناك سر نائم شاهد على أن المعجزات تبقى حتى عبر قرون طويلة من السبات.

مدينة تكتم أسرارها ببراعة

أم قيس: شاهدة على معجزة المسيح .. وغموض نقش أرابيوس الخالد

هذه واحدة من حلف المدن الرومانية العشر، مدينة كتمت أسرارها ببراعة، وظلت أعمدتها تحرس غموضها، بينما تتربع معلقة على هضبة مطلة على وادي الأردن وبحر الجليل، خلف حجاب من الزمن والبازلت، والكثير من الأساطير. نحت الشاعر أرابيوس على مدخلها حكمةً للعابرين فيها لم تزدهم إلا غموضاً وحيرة.

هذه أم قيس، أو "جدارا" كما سماها الرومانيون، حيث شهد الناس إحدى معجزات المسيح، وحيث نقش الشعراء كلماتهم الأخيرة، وحيث عبر اليونانيون، والبطالمة المقدونيون، والسلوقيون، والعرب الغساسنة، والرومان، والبيزنطيون، والعثمانيون، وحيث كانت الأسواق المزدحمة تزخر بالقوافل والبضائع، وجدال الفلاسفة، وهتاف الحشود في المسرح الغربي. هنا تقف أعمدة البازلت شامخة، شاهداً صامتاً على ماضي المدينة النابض بالحياة.

تكثر الأساطير والهمسات في أم قيس. يتحدث البعض عن أضواء وامضة تظهر في الليل، بينما يتحدث آخرون عن أصوات تحملها الريح، فهل هي ببساطة مجرد خرافات! أم أن ثمة حقيقة أعمق لهذه الحكايات؟ أو ربما تكون صدى يتردد في مدينة الفلاسفة والشعراء أمثال ميلياغروس الجداري، ومينيبوسو فيلوديموس، ويونوماوس، وأرابيوس صاحب النقش الخالد.

تنعم المدينة بوافر من أشعة الشمس الساطعة، ويشكل جمالها الصارخ لغزا آخر لزوارها، لكن مع حلول الشفق، يحل صمت مهيب. حيث تتحدث الحكايات عن أصوات لروح معذبة لم يخلصها من ألمها سوى السيد المسيح، الذي يخبرنا الإنجيل أنه طرد شياطينا كانت تسكن جسد شاب في جدارا، في معجزة ما يزال صداها يتردد في شوارع الأعمدة البازلتية، وبين المؤمنين حول العالم.

هذه مدينة كلما زرتها تزداد فضولاً، وذهولاً. شهدت ماضياً من الحياة الرغيدة والهانئة، ووصفها المؤرخون بأنها كانت مقصداً لمن يريد رفاهية العيش في العصر الروماني. ورغم ذلك، عرف أهلها ببأسهم في الحروب والشدائد. فكيف للزائر أن يفك رموزها في مرة واحدة؟ وكيف له أن يقرأ كلمات أرابيوس الذي لاحق أسرار المدينة طيلة حياته، وقبل أن يموت كتب على بابها: "أيها العابر من هنا، كما أنت الآن، كنت أنا، وكما أنا الآن، ستكون أنت"!

في أم قيس، تبقى نقوش الشعراء حارساً صامتاً على حافة الزمن. وكلما استدار الزائر ليغادر المكان، ناداه المكان بشعور غريب من الوعد بأن المدينة ربما تكشف أسرارها في يوم من الأيام. وحتى ذلك الحين، فليستمع إلى نصيحة الشاعر ميلياغروس، الذي كتب على شاهد قبره: "أيها المارّ من هنا.. لا تخف من مرورك بين أجداث الموتى" واصفا مدينته التي أحب بأنها "جدارا المقدسة.. مسقط رأسي"!

تجمع المسيحيين والمسلمين على الأمل

كنيسة الخضر.. صندوق للأمنيات.. وآثار قديس على صهوة حصان

بين زوايا شوارع مدينة السلط العتيقة، في نهاية عتبات صفراء قديمة، هناك كنيسة تحمل اسمين، يقصدها المسيحيون والمسلمون، وتسكنها الأمنيات المكتوبة على قصاصات من أمل ورجاء. ويروي الناس من حولها سماع صهيل فرس القديس جيورجيوس، الفارس الذي وجد بين جدران الكنيسة راحته الأخيرة.

تنتظر الكنيسة زوارها كل يوم، تكتنفها السكينة والهيبة، وتخفي بين جدرانها صدى حكايات من ماضيها وحاضرها، ذلك أن بعض الناس وجد فيها الشفاء، وآخرون جاءوا لهمس أمنياتهم، في مكان يكاد يكون الوحيد في الأردن، الذي يقصده المسيحيون والمسلمون معا.

بنيت الكنيسة، التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، والمعروفة أيضا بكنيسة "الخضر" عام 1682 فوق كهف أثري يعتقد أن القديس جيورجيوس ظهر فيه لراعي أغنام، وطلب منه بناء كنيسة يسميها باسمه في المكان نفسه، ليهرع الأخير إلى أهل بلدته ويجمعهم على بناء بيت للعبادة أصبح اليوم مقصدًا للأمنيات، والصلوات.

ويروي الناس في مدينة السلط، ممن يجاورون الكنيسة، قصة صوت الصهيل الذي سمعوه ذات ليلة في محيط المنطقة، وكيف أن فارساً على صهوة جواده مرَّ مثل الريح بين جنبات المنطقة، ليستيقظوا في صباح اليوم التالي، على آثار حوافر الحصان في داخل الكنيسة. ذلك الأثر الذي ما يزال محفوظاً تحت الزجاج حتى اليوم.

ويعتقد سكان المنطقة ورواد الكنيسة أن الفارس هو القديس جيورجيوس، أو الخضر كما يسميه المسلمون، وهو من الشخصيات الدينية التاريخية التي تحظى باحترام جميع الأديان، وكان قائداً عسكرياً اعتنق المسيحية وحارب من أجلها حتى مات شهيداً حسب التاريخ الكنسي.

وللكنيسة من سمعتها نصيب كبير، إذ لا تتوقف الدهشة عند تاريخها أو قصة بنائها، بل يروي الناس حكايات عن رائحة عطرة تنبعث من صخور الكهف داخل الكنيسة، في حين يُعتقد أن كثيراً من روادها يقولون إن الزيت يقطر من الصخرة اليمنى للمغارة، بينما ينساب ماء غير معروف المصدر من أعلاها.

وتتناثر في أروقة الكنيسة قصاصات صغيرة من الورق، كتب عليها أصحابها أمنياتهم، وتركوها هناك، على أمل أن تتحقق. فمنذ أن انتشرت الحكايات عن عجائب هذه الكنيسة، دأب الناس على القدوم إليها، محملين بالأمنيات: فهذه امرأة تتوق للإنجاب، وتلك فتاة تنتظر حبيبها، وذلك مريض يطلب التعافي.

في شارع "الخضر" في السلط القديمة، تقف الكنيسة شاهداً على قوة الأمل، ومثالاً حاضراً لقرون طويلة على قدرة المحبة في جمع الناس من جميع الأديان، لا تفريقهم! تقف في سكينة تامة، لا يقطعها سوى صوت صهيل فرس القديس جيورجيوس، الذي ربما يأتي ليجمع قصاصات الأمنيات، ذات ليلة.

كتب الملوك سيرتهم على صخورها

أم الجمال.. "واحة سوداء" عامرة بالغموض وسِفر نقوش مفتوح

ربما لم يكتشف عن آثار موقع أم الجمال، الواقع في شمال الأردن، سوى القليل، لكن هذه الأحجار البازلتية السوداء تخبر عن الكثير، وتثير حيرة علماء الآثار والمستكشفين، بهياكلها ونقوشها النابضة بحضارات بعضها مرَّ من هنا، واستقر فيها بعضٌ آخر.

ففي هذه "الواحة السوداء"، ذات الصخور البركانية البديعة، التي حفلت ذات يوم بالقوافل التجارية وأخذت اسمها منها، حضارة تعود إلى القرن الأول الميلادي عندما كانت المنطقة جزءًا من مملكة الأنباط. هي مدينة عامرة بالغموض، وساحرة لزوارها، وهي سابع موقع أثري أردني يدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

في أم الجمال تتناثر المعالم الأثرية والنقوش بلغات ولهجات عدة مثل اللاتينية، واليونانية، والنبطية، والصفائية، والعربية المبكرة، والتي تمتد إلى بضعة قرون وتلقي شعاعًا من الغموض حول تاريخ المدينة، وحياة من حكمها، ومن سكن فيها.

على حجر أسود نقش المشيعون اسم رجل يدعى "فِهر بن شلي"، ثم تركوا علماء الآثار والتاريخ يبحثون عنه؛ من هو هذا الرجل؟ وما علاقته بالمكان؟ وهل كان شيخًا قبليًا أم صانع ملوك كما يدعي النقش. إذ كتب على الحجر "هذا قبر فِهر بن شلي معلّم (مربي) جذيمة ملك تنوخ".

وربما يشير هذا النقش الغامض إلى الملك جذيمة الأبرش، الذي حكم قبائل التنوخيين سكان جنوب سوريا والأردن، وكان هؤلاء يستخدمون لغة عربية قديمة وينقشون بالخط النبطي.

هذا النقش ليس سوى لغز صغير في كتاب أم الجمال الحافل بالأسرار. فقد استوطن الأنباط المدينة في القرن الأول الميلادي، ثم احتلها الروم لتصبح قرية زراعية وتجارية، ثم تحولت أم الجمال إلى الديانة المسيحية إبان الحكم البيزنطي وبني فيها (16 كنيسة) على مراحل مختلفة أقدمها كنيسة جوليانوس قبل أن يفتحها المسلمون في القرن السابع الميلادي أثناء الحكم الأموي.

كانت هذه المدينة ملتقى للطرق التي ربطت فلسطين والأردن بسوريا والعراق، إذ أنها تقع على طول طريق تراجان الروماني الشهير، وهي إحدى المدن العشر في حلف الديكابوليس الذي أقيم زمن اليونان والرومان، وكان يضم عشر مدن في المنطقة الواقعة عند ملتقى حدود الأردن وسوريا وفلسطين.

وفي سالف العصور، كانت بوابة كومودوس الضخمة في أم الجمال هي المدخل الرئيسي للبلدة، لكنها اليوم تعد فاصلا بين مجتمع أم الجمال الحديث وبلدتها القديمة، وشاهدًا على حاضر هذه المدينة النابض بالحياة، وماضيها الحافل بالأسرار.

وإلى جانب البوابة العجيبة، يعد المبنى الأبرز في أم الجمال هو معلم كبير يُعرف باسم "القلعة". وكان لهذا المبنى عدة استخدامات على مر السنين. إذ بدأ معلمًا نبطيًا بديعًا، ثم بعد عام (106م) استخدمه الجيش الروماني. ومما يزيد غموض هذه البلدة، أن هذا المبنى يتجه نحو مدينة البترا، أعجوبة دولة الأنباط، وحاضرة مجدهم.

16 كنيسة داخل حصن روماني بديع

أم الرصاص.. إرث "نسّاك الأعمدة".. ورمز مرونة وقوة الروح البشرية

لم يكن "ستوراخيوس بن زادة" الرجل الذي كان يرصف الفسيفساء في كنيسة القديس اسطفان في أم الرصاص بدقة وتفان يعرف أن اسمه سيخلد للأبد بنقش على مذبح الكنيسة، ضمن كنوز من النقوش والأسرار التي يزخر بها هذا الموقع الأثري الواقع جنوب شرق مدينة مادبا الأردنية.

الموقع، المعروف أيضا باسم "حصن ميفعة"، يتضمن آثارًا من العصرين البيزنطي والروماني ومن بدايات الإسلام، وكان معسكرًا رومانيًّا توسع ليصبح مدينة ابتداء من القرن الخامس، غير أن خبراء الآثار يجمعون على أنه لم يكتشف من الموقع سوى القليل، وأن ما يخبئه أكبر بكثير مما يُعرف.

يوجد في أم الرصاص (16 كنيسة) في بعض منها أرضيات من الفسيفساء محفوظة بشكل مذهل أبرزها أرضية كنيسة القديس "اسطفان" التي تمثل مدن المنطقة في ذلك الوقت، وتعطي لمحة عن تاريخ موقع كان ينعم بالسكينة والتقوى، والرهبنة والتعزل، لنسّاك تركوا كل شيء خلفهم وتفرغوا للتأمل.

خرائط الصور الموجودة في الأرضيات الفسيفسائية لكنائس الموقع تخبر عن حياة من عاشوا هناك، وتصور طيورهم وماشيتهم، وصياديهم، في حين توثق أرضية كنيسة القديس "اسطفان" العديد من المدن الأردنيَّة والفلسطينيَّة والمصرية في الإمبراطورية البيزنطية السابقة محددة بأسماء الأماكن بالخط اليوناني.

داخل هذا الحصن المنيع ذي الأسوار العالية، يمكن التجول بين المباني والأقواس والكنائس ذات الطراز المعماري البديع. ويمكن للزائر تأمل أرضية الفسيفساء التي تصور مدن المنطقة، ومن بينها القدس، وأم الرصاص، والإسكندرية.

في أم الرصاص، كان الزهاد ينعزلون للتأمل على قمة أبراج عالية بعيدًا عن الناس، ويمكن للزائر إلى الموقع رؤية برجين مربعين شاهدين على ممارسة "نسّاك الأعمدة"، وهم الرهبان الذين كانوا ينعزلون فوق قمة عمود أو برج لسنوات طويلة يجاهدون أنفسهم في عالم من الزهد الشديد والشوق الروحي.

هذه الأبراج التي حملت النّساك فوقها تقف لتكون أكثر من مجرد أثر تاريخي؛ بل رمز للمرونة وقوة الروح البشرية، حيث تختفي الحدود بين الأرض والسماء حيث العزلة كانت عميقة، واختبارًا للإيمان والتحمل لم يستطع سوى قِلة من الناس تحمله.

وليدة الخلافة وحاملة إرث الثقافة الإسلامية

أيلة: مدينة اللقاء.. وحكاية من "ألف ليلة وليلة"

في أحضان رمال شواطئ مدينة العقبة الساحلية الأردنية، تتربع أيلة؛ وليدة الخلافة، والتي بنيت في السنوات الأولى من الإسلام، لتكون محطة مزدهرة على طريق تجاري يربط شبه الجزيرة العربية وأفريقيا وبلاد الشام.

لم تكن أيلة مجرد مدينة، بل كانت واحدة من أوائل المدن المخططة بعناية في الخلافة الإسلامية، حيث أظهرت نموذجًا مبكرًا للتصميم الحضري الإسلامي، امتزجت فيه رائحة التوابل العربية بملح البحر، وضجيج التجار القادمين من بلاد بعيدة ليجتمعوا في أسواق المدينة المزدحمة، ويعرضون بضاعتهم المحملة من بلاد فارس وبيزنطة.

تأسست أيلة حوالي عام 650 ميلادية في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وكانت من بين بواكير مشاريع الخلافة، لتكون حلقة وصل حيوية في طرق التجارة، إذ أكسبها موقعها الاستراتيجي عند مفترق طريق تجارة التوابل الشهير أهمية خاصة، إذ كانت بمثابة ملتقى العوالم البعيدة.

هذه السمعة والمكانة الخاصة للمدينة أكسبتها شهرة عالمية، إذ تشير بعض المصادر إلى أن حكايات المدينة ذكرت في كتاب ”ألف ليلة وليلة“ الشهير، الذي يتضمن روايات وحكايات متنوعة، ألهمت صناع الأفلام وكتاب القصص لقرون.

ولا يسع الزائر لآثار المدينة اليوم إلا أن يقف متعجبا أمام براعة أولئك الذين خططوا للمدينة وأسموها، إذ بنيت في شكل مستطيل تبلغ أبعاده 170 متراً في 145 متراً محصنة بجدران سميكة يبلغ ارتفاعها نحو أربعة أمتار،يعلوها نحو 24 برجاً محصناً للدفاع عن المدينة.

وفي تخطيط عمراني مذهل يوافق سمعة المدينة كملتقى للحضارات، كان لأيلة أبواب من الجهات الأربع: باب مصر من الشمال، وبوابة دمشق من الشرق، وباب الحجاز جنوباً وباب البحر من الغرب في حين توسط المدينة إلى جهة الشمال الشرقي مسجد يحتل مساحة 35 متراً في 55 مترً.

ويشير المؤرخون إلى ازدهار المدينة المتواصل في ظل الأمويين والعباسيين، ولاحقا تحت حكم الفاطميين، قبل أن يتراجع نشاطها وازدهارها في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي بسبب الزلازل والهجمات التي شنها الصليبيون.

لم تكن أيلة مجرد سوق؛ بل كانت بوتقة للثقافات، تشكلت في مجتمع متجذر في دينه الإسلامي، ومنفتح على العالم. واليوم، تقف أطلالها شاهدًا على هذا الماضي، وتحكي بقايا أسوارها وبواباتها ومساكنها قصة مدينة كانت مهداً للإبداع البشري وتركت إرثًا لا يزال يتردد صداه عبر القرون.

اختبأت لمئات السنين تحت رمال العقبة

كنيسة العقبة.. شاهدة على فجر المسيحية

هذه كنيسة شهدت فجر الديانة المسيحية، ونجت جدرانها من اضطهاد الإمبراطور الروماني دقلديانوس في أواخر القرن الثالث الميلاديّ، واختبأت تحت رمال مدينة العقبة الأردنيَّة حتى عام 1998، عندما اكتشفتها بعثة أثرية، لتكون أقدم كنيسة بنيت من الطوب الطيني للعبادة في العالم.

فبينما كانت معظم الكنائس القديمة المكتشفة مبانٍ عادية حوّلت إلى أماكن للعبادة، فإن كنيسة العقبة شُيّدت للعبادة في بداية انتشار المسيحية، ويعتقد أنها بنيت بين عامي 293 و 303 ميلادية؛ لتحتضن المؤمنين الأوائل.

وتشير الاكتشافات الأثرية إلى أن موقع الكنيسة استمر ليكون مجتمعاً مسيحياً مزدهراً، سطّر تاريخه واحدة من أسمى قصص التعايش الديني والأخوة الإنسانية، عندما زار أسقف أيلة (الاسم القديم لمدينة العقبة) يوحنا بن رؤبة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - لدى قدومه إلى تبوك، وأخذ منه عهداً بالأمن والأمان لأهل آيلة جميعاً.

وقد كتب النبي عليه السلام عهدًا بالأمان للأسقف، جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمّد النبيّ رسول الله ليُحَنَّة بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسيّارتهم في البرّ والبحر، لهم ذمّة الله، وذمّة محمّد النبيّ، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، ومن أحدث منهم حدثًا فإنّه يُحَوَّل دون ماله دون نفسه، وإنّه لا يحلّ أن يُمنعوا ماءً يردونه، ولا طريقًا يريدونه من برّ أو بحر".

ويرى المؤرخون أن موقع الكنيسة المحمي داخل الإمبراطوريَّة الرومانيَّة قد أنقذها من الدمار أثناء الاضطهاد الكبير الذي اندلع بعد سنوات قليلة من بناء الكنيسة، ضمن حملة شنها جنود الإمبراطور على أتباع الدّيانة المسيحيَّة، وأسفرت عن هدم العديد من المباني المسيحيَّة في المنطقة.

يُجسّد تصميم الكنيسة مخططاً مذهلاً من العمارة المسيحية المبكرة، فهي عبارة عن بازيليكا بثلاثة أجنحة ورواق، تبلغ أبعادها (16 مترًا في 26 مترًا)، وتمتد على محور شرقي غربي. وقد بُنيت من الطوب الطيني على أساس حجري، وكانت تتميز في السابق بأبواب مقوسة، وربما حتى بطابق ثانٍ، يدل على الإقبال الذي حظيت به في ذلك الوقت.

وتُقدّم كنيسة العقبة لمحةً نادرةً عن بدايات المسيحية وتطور العمارة الكنسية. وقد ميّزتها نشأتها المبكرة وتصميمها المعد خصيصًا للعبادة عن معاصريها. وتشير المصادر إلى أنّها كانت تتسع لنحو (60 مصلياً) في البداية ثم وُسّعت لتستوعب نحو (100 مصلٍ).

وقد عُثر على صليب برونزيّ محفوظ تحت الرمال في موقع الكنيسة مدينة العقبة بعد أكثر من 1600 عام! ضمن عدد من القبور التي اكتشفت أثناء أعمال التنقيب في الموقع.

ورغم أنها صمدت في وجه الاضطهاد الكبير، إلا أن زلزال الجليل العنيف عام 363 ميلادي أسكت أصوات الصلوات في الكنيسة، تاركًا أروقتها تحت رحمة رمال الصحراء. ومع ذلك، كانت ذات الرمال سبباً في حفظ جدرانها، وسمحت لقصتها المذهلة بأن تتردد عبر العصور.

مهد غواية هيرودس الشهيرة

قلعة مكاور.. حصن شاهق يروي حكاية رقصة الموت

على جرف صخري شاهق يُطل على صفحة البحر الميت الفضية الهادئة، تروي قلعة مكاور صخب حكايات السلطة، والخيانة، والمصير المأساوي. إذ بين جدرانها الحجرية ارتكب الملك هيرودس أنتيباس جريمته التاريخية، مدفوعا بغواية راقصة، طلبت ثمن رقصها رأسَ يوحنا المعمدان.

ورغم هذا الإرث القاتم، إلا أن قلعة مكاور تحمل أيضا بين أحجارها تاريخاً مهماً يمتد لآلاف السنين. إذ بناها القائد الكسندر جانيوس عام 90 قبل الميلاد لتكون مركزا لمقاومة الرومان، ثم احتلها الرومان عام 57 قبل الميلاد وأعاد الملك هيرودس الكبير بنائها، ثم أورثها لابنه هيرودوس أنتيباس.

وتتربع قلعة مكاور أو ”حصن مكايروس“ الكلمة اليونانية التي تعني ”السيف“ على قمة جبل يبلغ ارتفاعه أكثر من 730 مترًا عن سطح البحر، ويبعد نحو 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة مادبا الأردنية.

ويصف المؤرخ الروماني فلافيوس جوزيفوس القلعة قائلا إنها حصن طبيعي منيع مرتفع محاط من جميع الجوانب بوديان عميقة، في حين أن البناء على القمة يتضمن سورًا حصينًا، طوله 100 متر وعرضه 60 مترًا، مع ثلاثة أبراج زاوية، ارتفاع كل منها نحو 27 متراً. إلا انه لم يتبق منها اليوم إلا بعض الآثار مثل بقايا القصر والأبراج والأقنية والساحات والبرك والأعمدة.

ورغم أهمية القلعة التاريخية والأثرية إلا أن اهميتها الدينية أكبر شأناً، إذ تشير المصادر الدينية إلى أن النبي يحيى (يوحنا المعمدان في المصادر المسيحية) قد سُجن في القلعة، وفيها قام الملك هيرودوس بقطع رأسه.

ولهذه الحكاية أبعاد كثيرة وتفاصيل يستحضرها الزائر بمجرد الوصول إلى قلعة مكاور، إذ تصف الروايات الإنجيلية من العهد الجديد وكتابات المؤرخ فلافيوس جوزيفوس كيف سجن الملك هيرودس أنتيباس، يوحنا المعمدان بسبب انتقاده العلني لزواج هيرودس من هيروديا، زوجة أخيه فيليب.

ووفقًا لعدد من الروايات والنصوص الدينية، أقام الملك هيرودس وليمة فاخرة في قلعة مكاور، رقصت خلالها سالومي، ابنة هيروديا، ببراعة جعلت الملك يسعى إلى مكافئتها، ووعد بمنحها أي شيء تريده، فلم يكن منها إلا أن طلبت، وبتحريض من والدتها، رأس يوحنا المعمدان على طبق. ورغم تردد هيرودس، إلا أنه كان ملزمًا بوعده، فأمر بقطع رأس يوحنا المعمدان، وتسليمه للراقصة.

في تلك القلعة، يستحضر الزوار تاريخها كاملاً على قمة جبل كان شاهداً على حكايات مضت، وبين بقايا جدرانها، يسمع همسات عتيقة تجسد الصراع بين الحق والباطل، وبين الأخلاق والسلطة، فرغم أن هيرودس نجح في إسكات صوت يوحنا المعمدان، إلا أن قصة كفاحه من أجل الحق خلدها التاريخ على قمة جبل مكاور.

غابة من الكهوف والأساطير

عراق الأمير تروي حكاية القصر الأبيض.. والأسود المتجمدة في الحجر

لطالما ارتبطت الكهوف بالأسرار والغموض، وهذا هو الوصف الوحيد للشعور الذي ينتاب الزائر لمنطقة عراق الأمير الواقعة غرب العاصمة الأردنية عمان، فهي التي اشتقت اسمها من كثرة كهوفها، ومن أميرها الذي بنى قصرها، مدفوعا بالرغبة في إظهار قوته، أو ربما للظفر بحسناء طلب والدها تحقيق المعجزات.

تبدأ قصة هذه المنطقة الغامضة عند قصر مشيد غاية في المهابة، ولا تنتهي عند كهوفها وآثارها التي تروي تاريخ ازدهارها، كواحدة من الآثار الهلنستية النادرة، والتي حُفظت بشكل مذهل.

والقصر، الذي يحمل اسم ”قصر العبد“ هو مبنى فخم يعتقد أن هيركانوس، عميد عائلة طوبيا، وحاكم عمون، هو من بناه بين عامي 187 و175 قبل الميلاد، حيث وصفه المؤرخ الروماني فلافيوس جوزيفوس، الذي عاش في القرن الأول الميلادي، بأنه قصر مهيب من الحجر الأبيض مزين بنقوش تظهر النمور والأسود واللبؤات.

ويأسر القصر قلوب زائريه، إذ يُعد بناءً فريدًا يجمع بين الأساليب المعمارية الهلنستية والتقاليد المحلية، ويبلغ طول المبنى المستطيل المكون من طابقين حوالي 40 مترًا، وعرضه 20 مترًا، ويصل ارتفاعه إلى حوالي 14 مترًا. وقد بُني باستخدام كتل ضخمة من الحجر الجيري الأبيض، إذ تبلغ أبعاد إحدى الكتل سبعة أمتار في ثلاثة أمتار.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن اسم ”قصر العبد“ مشتق من لقب قد يعود إلى هيركانوس نفسه، الذي كان واليًا خادمًا (عبداً) للملك. بينما تذكر مصادر أخرى حكاية شعبية كانت شائعة في المنطقة وهي أن هيركانوس كان من عامة الشعب إلا أنه وقع في حب ابنة أحد النبلاء، وعندما طلب يدها للزواج، اشترط والدها بناء قصر فريد لها، وبعد الانتهاء من البناء، أمر والدها بقتل هيركانوس لأنه لم يكن يريد أن تتزوج ابنته رجلاً من العامة.

ومن المثير للاهتمام أن جوزيفوس ذكر في وصفه للقصر أن هيركانوس، الذي كان في نزاع مع إخوته، عمد إلى نحت كهوف يبلغ طولها عدة أمتار عن طريق عمل تجويف في كتلة صخرية مُقابلة لها، ثم جعل المداخل عند مصب الكهوف ضيقة جدًا، بحيث لا يمكن لأكثر من شخص واحد الدخول فيها. وقد كان ذلك فيما يبدو من أجل الحفاظ على نفسه، لئلا يحاصره إخوته، فيتعرض لخطر القبض عليه.

ورغم أن حياة هيركانوس يلفها الكثير من الغموض، إلا أن قصته ليست الوحيدة التي تجتذب الحيرة في منطقة عراق الأمير، إذ أُعيد استخدام قصر العبد نفسه ككنيسة خلال العصر البيزنطي، بينما كشفت الحفريات الأثرية أيضًا عن فخار إسلامي من العصرين الأموي والمملوكي، مما يدل على استمرار النشاط في المنطقة.

في عراق الأمير، يتردد صدى الحضارة الهلنستية بين ثنايا قصر العبد الذي يبرز مثل سراب من الحجر الجيري الأبيض، تجمدت أسوده في الصخر، بينما ظلت حكايات ”الأمير“ الطوبي وطموحه لغزًا آسرًا، يجتذب الباحثين عن الدهشة والحكايات الآفلة.

مقبرة رومانية بروح نبطية

ضريح النويجيس.. بناء غامض يروي حكاية عائلية

في ضاحية هادئة من ضواحي شمال العاصمة الأردنية عمّان، يقع ضريح النويجيس، وهو أثر رائع وغامض يحمل بين حجارته أكثر من مجرد تاريخ روماني، إذ يتميز بأنه يروي حكاية شخصية لعائلة اختارت المكان ليكون مقر استراحتها الأخيرة.

يُعتقد أن الموقع كان ضريحًا رومانيًا، يحتوي على قبر عائلي بُني في نهاية القرن الثاني الميلادي. ويشير تصميمه الأنيق وبناؤه من الحجر الجيري الأبيض إلى ثروة ومكانة العائلة التي بُني من أجلها. لكن نظرة أخرى عن كثب تكشف عن سر يربطه بماضي الأردن الأقدم.

يتميز المبنى من الناحية الهيكلية بغرفته المركزية المربعة، التي يبلغ طول كل جانب منها 9.7 أمتار، وتحيط بها غرف أصغر في الزوايا، في حين احتوى الجزء الداخلي من الضريح على حجرات دفن، وقد عُثر على بقايا خمسة توابيت حجرية متناثرة خارجه.

وتعلو سقف المبنى قبة بُنيت باستخدام تقنية خاصة تُسمى "الأقواس الركنية"، وهي سمة شائعة في العمارة النبطية، تظهر في غاية الاتقان في مدينة البتراء القديمة. ويعتقد أن هذا التفصيل المعماري يُشير إلى أن البنائين كانوا إما حرفيين نبطيين مهرة أو من الرومان المتأثرين بشدة بتقاليد الأنباط الفنية.

وفي ذات السياق، يشار إلى أن المستكشف السويسري يوهان لودفيغ بوركهارت زار الموقع ووثق وصفًا دقيقًا له في عام 1812 ميلادية، وهو العام نفسه الذي قُدمت فيه مدينة البتراء القديمة إلى العالم من جديد. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن ضريح النويجيس حظي بالتبجيل باعتباره موقعًا مقدسًا لقرون طويلة.

ويُعتقد أن اسم الضريح اشتق من الكلمة "ناجاس"، التي تعني في اللغات الإثيوبية والحميرية ”الحاكم“، مما قاد إلى كثير من التكهنات بخصوص هوية العائلة المدفونة في المكان. ومن تلك التكهنات نظرية لا دليل عليها بأن الموقع يرتبط بالنبي أيوب رغم الاعتقاد السائد بأن موقع دفنه الرئيسي يقع في مدينة السلط المجاورة.

وقد أشار أن المؤرخ كلود رينييه كونديه الذي زار الموقع إلى أن هذا النوع من الأضرحة والمزارات الرومانية كان مخصصًا للحكام الرومان المتوفين أو القادة العسكريين، أو علية القوم والوجهاء وعائلاتهم.

ويمكن لزائر الموقع اليوم أن يتجول بين أطلال ضريح النويجيس، مشاهدًا آثار تعاقب طبقات التاريخ على الموقع. ففي حين لا يزال البناء الأصلي بغرفته المركزية المربعة ظاهرًا للعيان، تتناثر بقايا التوابيت الحجرية وبقايا القبة لتفتح نافذة ساحرة على ماضي الأردن العريق، وتحكي قصة تشابك الثقافات والمعتقدات لمئات السنين.

مدينة الأسرار الوافرة

طبقة فحل: حاضرة ”بيلا“ القديمة.. ونبوءة المسيحية الأولى

بين تلال الغور شمال غرب الأردن، تقع منطقة طبقة فحل التي تضم بين جنباتها مدينة ”بيلا“ القديمة، إحدى مدن الحلف الروماني العشر التاريخية الشهيرة، والتي تروي عبر كل طبقة من ترابها قصة حضارات جاءت وذهبت منذ أكثر من 9000 عام.

وسط وفرة من الأسرار والحكايات، ترفل طبقة فحل التاريخية بأثواب متعددة استعارتها من نسيج متصل من الاستيطان البشري. فبينما تُعرّف معظم المواقع الأثرية بفترة زمنية واحدة، فإن تاريخ طبقة فحل يمتد من العصر الحجري الحديث إلى العصر الإسلامي.

فقد اكتشف علماء الآثار أدلة على قرية صغيرة من العصر الحجري، ومدينة هلينية نابضة بالحياة، ومدينة رومانية كبيرة، ومركز بيزنطي حافل، بينما يتجول الزائر اليوم في بلدة أردنية حديثة تعد كل خطوة فيها رحلة عبر آلاف السنين.

وفي حين يمتد تاريخ المدينة إلى العصر الحجري، إلا أنها ذكرت للمرة الأولى في القرن التاسع عشر قبل الميلاد في الكتابات المصريّة تحت اسم ”بيهليوم“، ثم أخذت لاحقًا اسمًا يونانيًا، تيمنًا باسم مدينة ”بيلا“ عاصمة مقدونيا، ومسقط رأس الإسكندر الكبير.

وتزخر المدينة بآثار متعددة من تاريخها، وتشتهر بمسارحها التقليدية، ومعابدها الرومانية، وكنائس تعود إلى العهد البيزنطي، ومسجد من الفترة الإسلامية الأموية.

ولعل القصة الأكثر إثارة للاهتمام في هذه المدينة هي دورها الفريد في التاريخ المسيحي المبكر. إذ تقول النصوص المسيحية المبكرة أن ”نبوءة إلهية“ قادت أفواجًا من المؤمنين للتوافد على طبقة فحل قبيل الحصار الروماني للقدس، وتدمير معبد هيرود عام 70 ميلادية.

ووفقا للمؤرخ أوسابيوس القيصري، فإن مدينة طبقة فحل تُعتبر ملجأً أساسيًا لآباء المسيحية الأوائل، ورغم أن قصة النبوءة تعد جزءًا مهمًا من سردية المدينة وتقاليد الكنيسة، إلا أن الأدلة الأثرية لم تدعمها.

ورغم ذلك، فهناك وفرة في الأدلة على أجمل وأروع أسرار طبقة فحل تحت الأرض. فخلال العصر البيزنطي، ازدهرت المدينة كمركز للمسيحية، وانعكس ثراؤها في هندستها المعمارية. وكشفت الحفريات الأثرية عن بقايا مذهلة لكنائس عديدة، بما في ذلك كاتدرائية وكنيسة أصغر ثلاثية الأبراج.

كما احتوت هذه المواقع على فسيفساء أرضية معقدة ومحفوظة جيدًا، تكشف عن براعة فنية وثقافة دينية في ذلك الوقت. وبينما أصبحت معظم المباني نفسها الآن أطلالًا، تُقدم الفسيفساء لمحة ملونة ومفصلة عن الحياة اليومية، ومعتقدات سكان المدينة القدماء.

وفي ظل الحكم الروماني، كانت طبقة فحل عضوًا في حلف المدن الرومانية العشر "ديكابوليس"، ويتجلى ذلك في عظمة أطلالها. ويمكن للزوار اليوم مشاهدة بقايا الأوديون الروماني الرائعة، وهو مبنى صغير يشبه المسرح ويُستخدم للعروض والتجمعات. كما كانت الشوارع مُرتبة على شكل شبكة، ويمكن رؤية بقايا حمامات عامة وأسواق في جميع أنحاء الموقع.

تُظهر هذه الحقبة من تاريخ طبقة فحل أنها لم تكن مجرد موقع هامشي، بل كانت مركزًا عالميًا ازدهر كجزء أساسي من الإمبراطورية الرومانية الشاسعة، كما تذكرنا المدينة بحكاياتها بأن أهم الأسرار غالبًا لا توجد في المعالم الأثرية الشاهقة، بل في طبقات التاريخ الكامنة تحت السطح، تنتظر من يكتشفها.

حين تروي الأحجار حكاية الصمود والانتصار

قلعة الشوبك: أسرار حصار جبل الملوك.. وقصة الصمود والشهامة

على قمة تلة تعصف بها رياح الجنوب، تربض أحجار قلعة الشوبك العتيقة شاهدًا على ألف عام من التاريخ. فهي ليست مجرد مجموعة من الآثار؛ بل أرشيف حيّ يوثق لحكايات معارك ملحمية، وعبقرية استراتيجية، وقصص تروي أحداثا عن هزيمة الملوك، وانتصار السلاطين.

سابقًا، عُرفت هذه القلعة الصليبية باسم مونتريال أو "الجبل الملكي"، وقد صمدت أمام جيش القائد صلاح الدين الأيوبي لشهور طويلة مضنية قبل أن تسقط في قبضته، وتسجل مروية بديعة عن ممراتها السرية، وصمود جنودها، وشهامة مهاجميها وتسامحهم مع أعدائهم.

تقع قلعة الشوبك جنوب الأردن، وهي حصن صليبي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني عشر، وتقدم لزوارها لمحةً فريدةً عن حقبةٍ مضطربةٍ من الصراع والصمود، إلى جانب مشاهد أخاذة من نماذج العمارة العسكرية التي قاومت مئات السنين من عوامل الطبيعة.

ووفقا للمصادر التاريخية، فقد بنيت قلعة الشوبك حوالي سنة 1115 ميلادية بأوامر من حاكم مدينتي الرها والقدس الملك بلدوين الأول، ضمن مشروع يهدف إلى تقوية الحضور العسكري الصليبي في المنطقة، وأطلق على البناء الجديد اسم ”الجبل الملكي“ أو ما بات يعرف لاحقا باسم مونتريال.

تدور أحداث هذه القلعة الملحمية حول الحصار الطويل الذي ضربه جيش السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 1187، حيث صمد المدافعون عن الحصن في وجه القوات المهاجمة لما يقرب من عامين، وهو إنجازٌ عسكري أذهل معاصريهم. ويعزو كثير من المؤرخين هذا الصمود الى تحفةٍ هندسيةٍ رائعة: ممرٌ سريٌّ من 375 درجةٍ محفورٌ في جانب الجبل، يسمح للصليبيين بالوصول إلى نبع جوفي عند سفح الجبل، مما يضمن لهم إمدادًا مستمرًا بالمياه العذبة طوال فترة الحصار، ولم يُجبروا على الاستسلام إلا عندما نفد طعامهم.

وتشير مصادر إلى أن الحصار انتهى بلحظة درامية مؤثرة. إذ تروي الحكايات أن المدافعين داخل القلعة عرضوا بيع زوجاتهم وأطفالهم مقابل القليل من الطعام. ومع ذلك، عند استسلامهم، أظهر القائد صلاح الدين، الشخصية المعروفة بشهامتها، تعاطفًا مع أعدائه، إذ أعاد جميع النساء والأطفال إلى عائلاتهم، ليكسب احترام عدوه وكل من كتب تاريخ حقبة الصراع هذه من بعد.

يمكن للمتجول اليوم في آثار القلعة أن يسمع أصداء تاريخها المركب. ففي سراديب كنيسة مهدمة، يُعرض كرسي حجري بسيط تُشير المصادر إلى أن هذا المقر المتواضع كان ملكًا لصلاح الدين الأيوبي نفسه. كما يروي تصميم القلعة قصة تغيير ملكيتها، حيث توجد نقوش صليبية إلى جانب نقوش قرآنية بديعة أضافها الأيوبيون والمماليك لاحقًا.

وفي حين أن الجزء الأكبر من البناء الصليبي الأصلي قد اختفى، فإن بقايا القلعة تُقدم نظرة واضحة عن ماضيها. فقد كانت القلعة ذات يوم حصنًا ضخمًا بأسوار ثلاثية، كما وصفها أحد المؤرخين عام 1217. واليوم، لا تزال أجزاء من الجدار الساتر من العصر الصليبي ظاهرة، إلى جانب برجين رئيسيين. بينما تزين الجدران والأبراج الخارجية نقوش منحوتة معقدة من التجديدات المملوكية في القرن الرابع عشر، مما يضيف طبقة من الفن الإسلامي إلى الأساسات الصليبية.

وعلى الرغم من أن جزء القلعة الداخلي مهدم بشكل ملحوظ، إلا أن العناصر الباقية من البناء الأصلي تعطي سردًا بصريًا واضحًا للتحولات العديدة التي شهدتها القلعة على مر القرون، وتقدم للزائر فرصة نادرة لاستشعار تاريخ طويل من الصراع والصمود، ومرونة البشر في وجه التحديات.